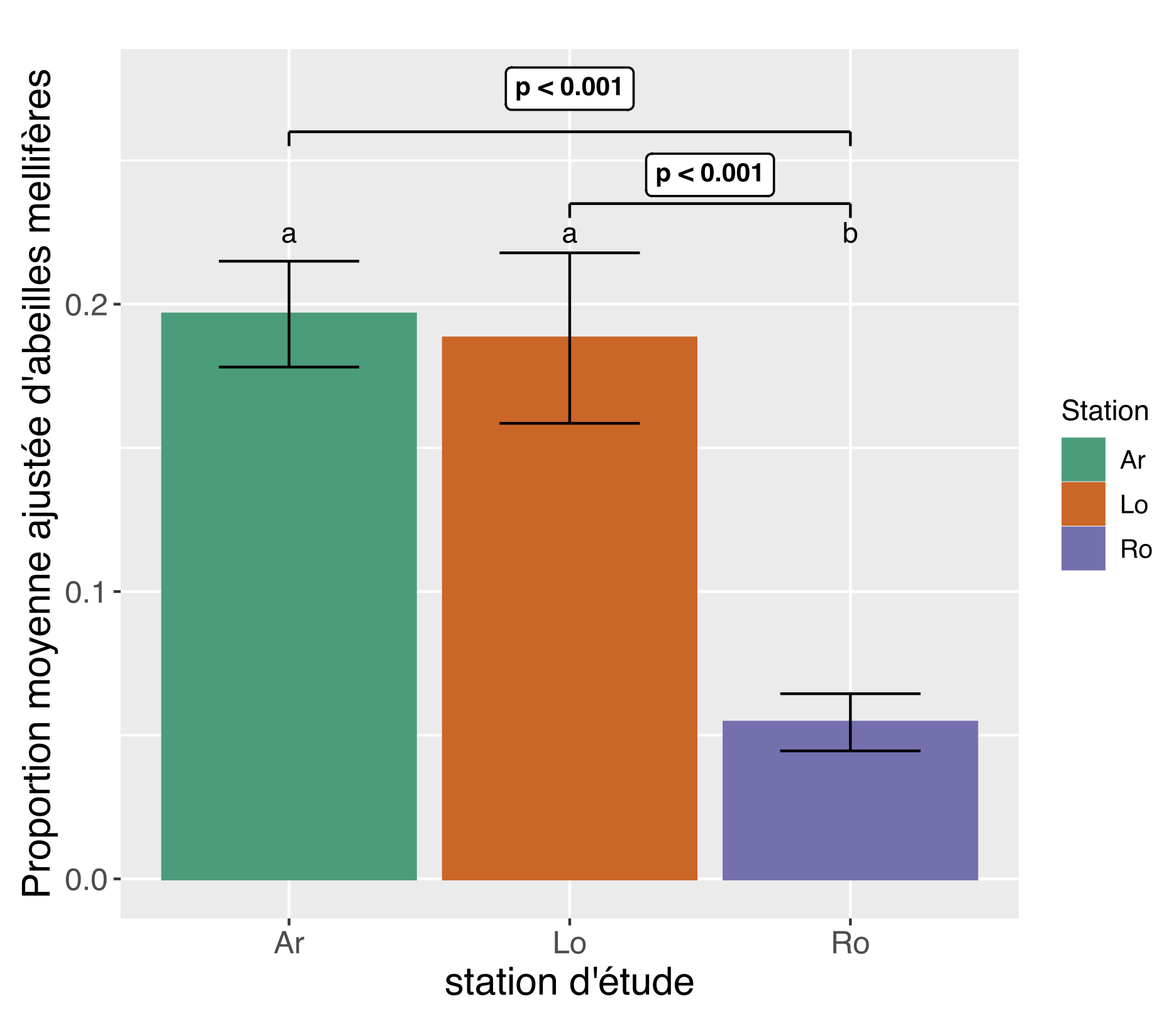

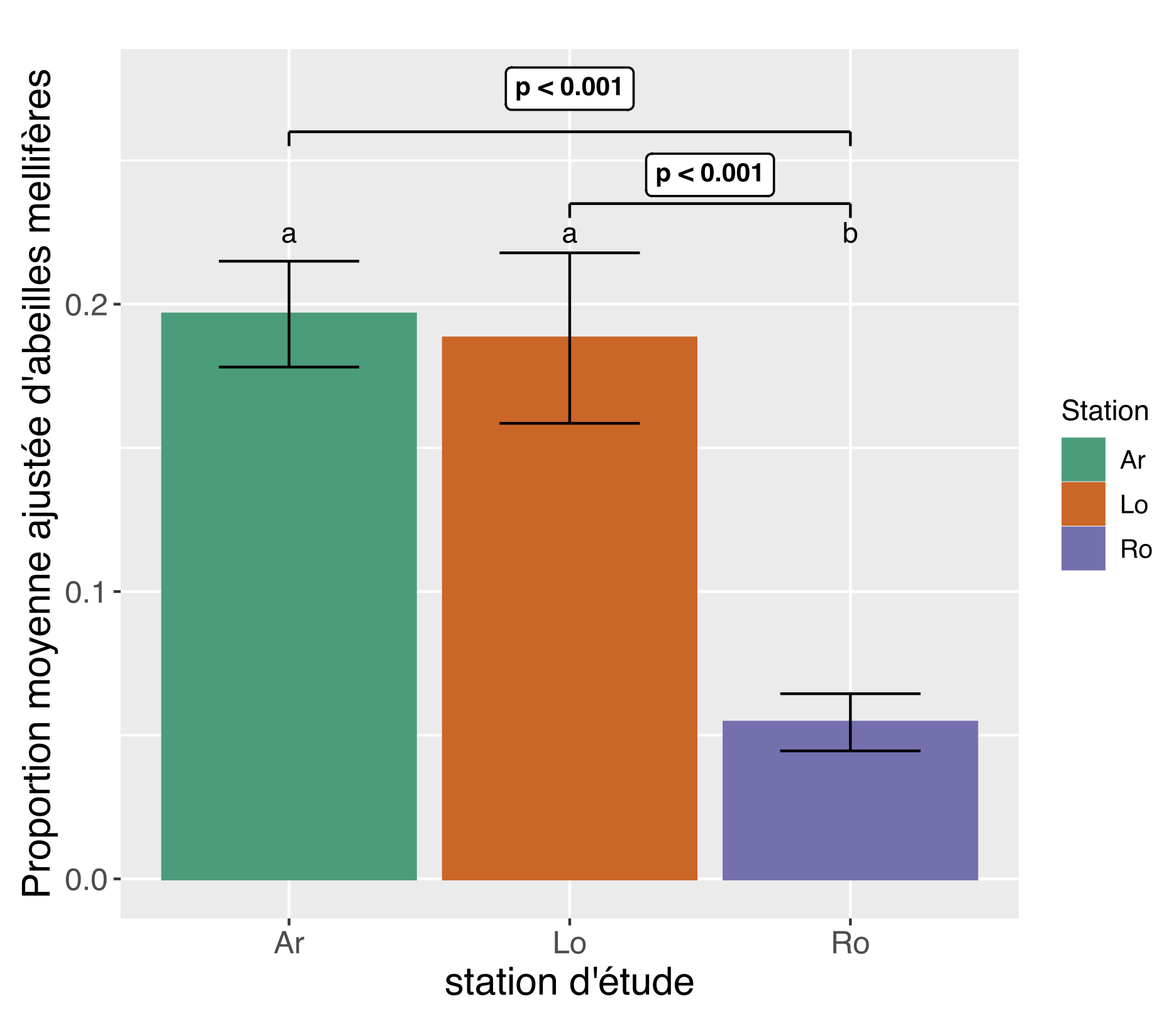

Proportions moyennes d’Apis mellifera observées pour les 3 sites étudiés, RI d’Arc-Chateauvillain (Ar), Forêt domaniale de Loches (Lo) et RBI du bois des Ronces (Ro), ± SE

Résumé

Les pollinisateurs sont en déclin, en diversité comme en abondance. Le service de pollinisation soutient pourtant 78 à 98% des plantes sauvages et 76% des plantes de cultures. Les insectes sont les principaux pollinisateurs et parmi eux Apis mellifera est particulièrement importante pour les cultures et plantes sauvages. Domestiquée en ruchers, l’abeille mellifère fait également partie du cortège d’insectes sauvages. Ces populations sauvages sont aujourd’hui peu connues, au point que A. mellifera est classée "Données manquantes" sur la liste rouge de l’UICN. Ce stage vise donc à étudier des colonies d’abeilles mellifères vivant dans des zones naturelles françaises pour aider à établir un statut de conservation IUCN. L’objectif est de suivre la survie des colonies, recenser des nouvelles colonies et estimer leur effectif et densité, observer les choix des ressources florales et l’abondance d’A. mellifera et déterminer la génétique des colonies. Ces études sont menées dans 2 zones forestières françaises : la forêt domaniale de Loches et le Parc National de Forêts. Nos résultats permettent d’affirmer qu’il existe des colonies vivant à l’état sauvages, capables de se maintenir dans le temps. La forêt domaniale de Loches comporte selon nos estimations plus de colonies (n=20) que ce qui aurait été attendu pour les densités estimées dans la littérature, contrairement au PN de Forêts (n=9). Nous n’observons pas de différences entre les proportions moyennes d’A. mellifera entre Loches et la forêt d’Arc, suggérant que la densité de colonies sauvages ne sature pas les fleurs en abeilles mellifères. La majorité des colonies présentes à Loches sont de lignée maternelle indigène tandis que l’inverse est observé dans le parc national de forêts. Cette étude pourrait aider à établir un statut de conservation à l’UICN pour A. mellifera.

Mots-clefs : Conservation – Survie – Colonies sauvages – Suivi – Génétique

Nota Bene : Ce travail est issu d'un stage de fin d'études de 6 mois réalisé en 2023, lors de mon Master 2. Donc : ça vaut ce que ça vaut.

Cette étude vise à documenter, pour la première fois, des paramètres démographiques, de partage de ressource et de génétique des colonies d’A. mellifera vivant à l’état sauvage en France. Ces données permettront d’aider à établir un statut de conservation IUCN, sachant que l’espèce comprend de grands enjeux de conservation. La conservation de A. mellifera vivant à l’état sauvage et la diversité génétique de sous-espèces et de lignées locales associées représente une vraie perspective de conservation de la biodiversité au même titre que les autres insectes pollinisateurs sauvages (Requier et al. 2019; Sgrò et al. 2011), et nécessite des données. Cette étude s’intègre dans un projet de recherche (TRAMETES) financé par l’Office Français de la Biodiversité, et se concentre sur les populations d’A. mellifera vivant à l’état sauvage dans les forêts, les cavités d’arbres représentant un des principaux sites de nidification des colonies sauvages d’abeilles mellifères (Requier et al. 2020). L’étude se focalise sur deux zones forestières françaises : la forêt domaniale de Loches et le Parc National de forêts dont les surfaces respectives sont de 36 et 33 km².

Cette étude comprend 4 sous-objectifs.

(1) Suivre la survie des colonies vivant à l’état sauvage et calculer les indices démographiques des populations dans les deux zones forestières françaises (Kohl, Rutschmann, and Steffan-Dewenter 2022). Le passage de l’hiver est le filtre principal à la survie d’une colonie sauvage et est le principal déterminant du taux de survie annuel d’une colonie, calculé comme le produit de la survie d’une colonie à 3 périodes déterminantes : le début du printemps permettant d’observer la survie hivernale, l’été après la multiplication des colonies par essaimage et à l’automne (Kohl et al. 2022). Cette mortalité hivernale peut être particulièrement expliquée par la limitation en ressources et la compétition pour les cavités avec des prédateurs d’A. mellifera, comme le pic noir (Dryocopus martius), ou la martre (Martes martes), (Kohl et al. 2023). Dans les zones naturelles allemandes, la survie annuelle est de 10,6%, accompagnée d’une recolonisation printanière durant la période d’essaimage (Kohl et al. 2022). Nous déterminerons les mêmes paramètres de survie dans les zones naturelles françaises.

(2) Détecter de nouvelles colonies afin de mieux estimer leur densité. D’après les plus récentes études, la densité naturelle de colonies en Europe est en moyenne de 0.17 colonie par km² en se basant sur la littérature récente existante (Kohl et al. 2022, Rutschmann et al. 2022, Oleksa et al. 2013). Nous avons réalisé ce suivi de terrain, grâce à l’application d’une technique similaire à la Capture Marquage Recapture (CMR) : le Bee Lining. Nous avons également pu utiliser les positions estimées en 2022 des colonies pour la recherche en 2023. Nous estimerons les densités de colonies dans les deux zones forestières françaises, et les comparerons avec ces données de littérature.

(3) Améliorer les connaissances portant sur l’écologie et le partage des ressources florales de Apis mellifera avec les pollinisateurs sauvages. A. mellifera est une espèce généraliste, c’est-à-dire qu’elle visite un grand nombre de taxa floraux, sans spécialisation (Gonzalez et al. 1995 ; Aronne et al. 2012). Les abeilles sélectionnent cependant la ressource florale, visant en priorité des ressources de qualité et en quantité, et privilégiant l’efficacité de récolte (Bartholdi et al. 1993 ; Nielsen et al. 2012 ; Wells et al. 1981). Ainsi nous émettons l’hypothèse que nous observerons A. mellifera en plus grande abondance sur des patchs de fleurs de grande taille. Également nous nous attendons à observer A. mellifera en plus grande abondance à faibles distances des colonies, et dans un environnement dense en colonies.

(4) Déterminer les lignées génétiques des colonies, à savoir étudier leur origine locale. Il est admis que les sous-espèces de A. mellifera se répartissent en 5 lignées évolutives, les lignées A, M, C, O et Y (Ilyasov et al. 2020). En France, la sous-espèce locale de l’abeille mellifère est l’abeille noire, Apis mellifera subsp. mellifera, qui appartient à la lignée évolutive M. En apiculture cependant, d’autres sous-espèces et hybrides peuvent être élevées, comme l’abeille italienne, l’abeille carnolienne ou l’hybride Buckfast, toutes trois de la lignée évolutive C. Les sous-espèces de lignée A se retrouvent en Afrique et au Moyen-Orient, la lignée O se retrouve dans le Moyen-Orient et l’Europe de l’est. La lignée Y est retrouvée dans la péninsule arabique (Requier et al. 2019; Ilyasov et al. 2020). Nous partons de l’hypothèse de départ que les colonies présenteront des haplotypes mitochondriaux de lignée M ou C, majoritaires en France. Nous mesurerons également le taux d’hybridation des lignées via l’analyse de marqueurs microsatellites. Nous pourrons considérer les résultats des analyses pour déterminer le taux d’introgression génétique (dite "pollution génétique") des abeilles domestiques chez les colonies sauvages.

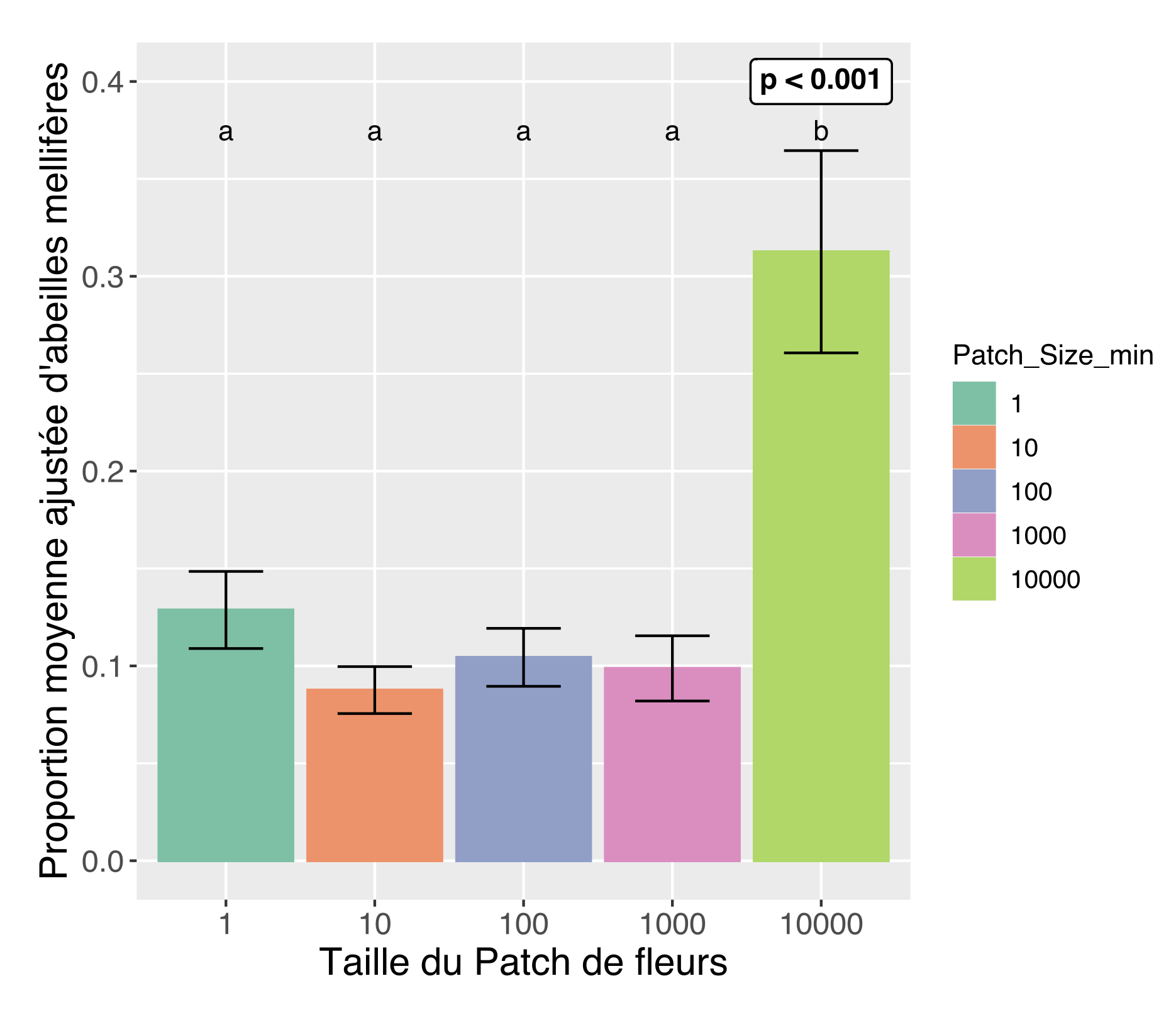

Apis mellifera est reconnue depuis longtemps comme visitant une grande variété de taxa floraux (Gonzalez et al. 1995; Aronne et al. 2012), allant même butiner le pollen de plantes anémogames (Suryanarayana et al. 1992). La valeur d’un patch de fleurs pour une abeille butineuse peut-être défini comme l’efficacité qu’une abeille peut avoir pour en tirer de l’énergie (Bartholdi et al. 1993). Dans ce cas, et puisque qu’une abeille butineuse tend à se spécialiser sur une espèce et un patch de fleurs et à y revenir (Bartholdi et al. 1993), l’intérêt énergétique d’un patch de fleurs devrait augmenter avec sa taille, augmentant de ce fait la quantité de ressources disponibles pour une abeille revenant au même endroit. Les résultats obtenus ici indiquent que cette règle semble bien exister dans le choix des abeilles pour la ressource florale : Pour des patchs floraux dont la taille est estimée supérieure à 10 000 fleurs, nous observons des proportions 2,5 à 3 fois plus élevées d’abeilles mellifères que sur des patchs dont la taille est estimée inférieure à 10 000 fleurs (i.e. entre 1 et 10 ; 10 et 100 ; 100 et 1000 ; et 1000 et 10 000).

Pour autant nous ne pouvons pas affirmer que les patchs comptant entre 1 et 1000 fleurs sont visités en des proportions différentes d’A. mellifera. Nous pouvons suggérer que si la surabondance locale de ressources florales peut induire un nombre accru de visites par A. mellifera, sous un certain seuil d’abondance, ici 10 000, cet effet est dépassé par l’effet d’autres variables influant sur la préférence florale de l’abeille. Ainsi, la quantité de nectar disponible dans une fleur est également un facteur de choix important lors de la recherche de nourriture par A. mellifera (Wells et al. 1981). Nos résultats suggèrent également que la distance entre la ressource florale et la colonie est une variable expliquant assez bien la proportion d’A. mellifera qui peut être observée, confirmant l’idée qu’un patch de fleurs présente de moins en moins d’intérêt énergétique lorsque la distance augmente, demandant un temps de vol plus grand. La relation entre proportion d’A. mellifera prédite et la distance à la colonie semble être proche d’une fonction inverse positive. Il pourrait être intéressant de prédire la distance à une colonie à partir de la proportion observée à un inventaire grâce à ce modèle.

Si le nombre de colonies présentes ou estimées dans la forêt de Loches est supérieur à celui déterminé pour le PN de Forêts, la proportion d’abeilles trouvées par inventaires n’était pas significativement différente que pour les stations d’Arc et de Ronces. Nous pouvons supposer que la pression d’exclusion par compétition exercée par l’espèce est limitée en conditions naturelles. A. mellifera occuperait en moyenne un maximum de 20% du cortège de pollinisateurs.

Proportions moyennes d’Apis mellifera observées pour les 3 sites étudiés, RI d’Arc-Chateauvillain (Ar), Forêt domaniale de Loches (Lo) et RBI du bois des Ronces (Ro), ± SE

Proportions moyennes d’Apis mellifera observées pour des patchs fleuris de différentes tailles, ± SE

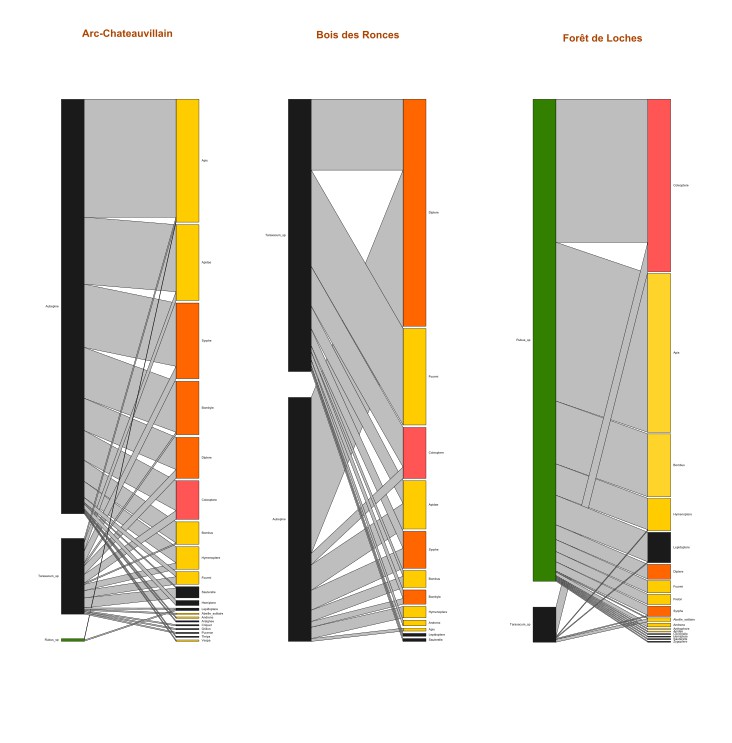

Des réseaux d'interactions plantes-pollinisateurs, dans 3 zone naturelles forestières françaises. J'ai effectué des relevé en 2023, le code couleur est donné ci-dessous.

Hyménoptères

Coléoptères

Diptères

Retour